「手足がいつも冷たい」「お風呂に入ってもすぐ冷える」「なんだか体がだるい」…。そんな“なんとなくの冷え”に、心当たりはありませんか?

私自身、仕事や家事に追われる中で「冷えてるかも」と感じながらも、見て見ぬふりをしてきました。でも実は、それが不調の始まりだったんです。

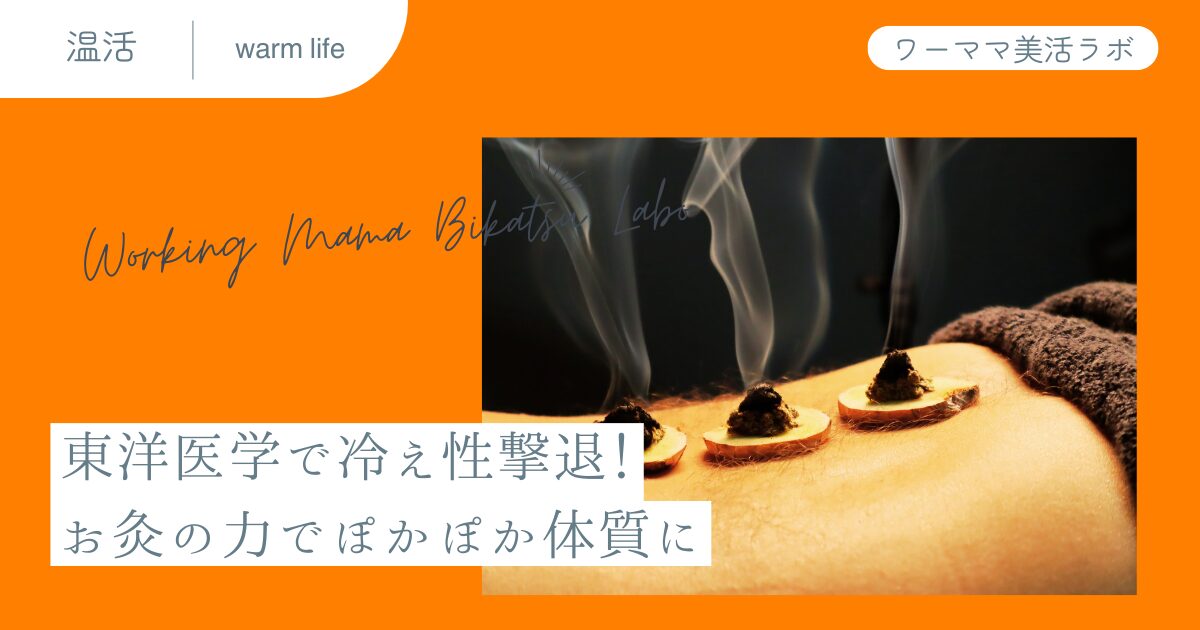

今回は、東洋医学の知恵を取り入れて冷え体質を改善する「お灸」の力に注目。おうちで手軽にできる温活として、じわじわ人気が高まっています。

冷えの原因やお灸の効果、具体的なやり方まで、今日から始められる情報をわかりやすくお届けします。

お灸の力とは?東洋医学に基づく「温め」の知恵

お灸は、東洋医学における「温める」療法の一つで、体を内側から温めることで健康を促進します。冷え性や疲労感に悩む方にとって、体を温めることは非常に重要です。

お灸は、ツボを温めることで血行を促進し、体のバランスを整える効果が期待できます。特に冷え性の改善には、体の芯から温めることが必要で、お灸はその手助けをします。

お灸の効果は、体の特定のツボを温めることで得られます。東洋医学では、体には気や血の流れがあり、これが滞ると冷えや痛みが生じると考えられています。

お灸は、これらの流れをスムーズにすることで、体の調子を整えるのです。特に冷え性は、血行不良が原因となることが多く、お灸はその改善に役立ちます。

例えば、三陰交や足三里といったツボは、冷え性改善に効果的とされています。これらのツボにお灸を施すことで、血行が促進され、体全体が温まります。以下で詳しくご説明していきます。

お灸ってなに?基本のキ

お灸とは、東洋医学の一環として古くから用いられてきた療法で、特に「温める」ことに特化しています。

もぐさと呼ばれるヨモギの葉を乾燥させたものを使い、体の特定のツボに熱を与えることで、気の流れを整えたり、血行を促進したりします。

「お灸って、ただの熱療法なの?」と思う方もいるかもしれませんが、その効果は単なる温熱以上です。

体内のエネルギーのバランスを整えることで、冷え性や疲労感の軽減に寄与します。特に冷え性に悩む方には、体の芯から温まる感覚を得られるため、冬場の寒さ対策としても人気です。

また、お灸には心を落ち着ける効果もあり、ストレス軽減にも役立ちます。

初めてお灸を試す方は、専門店での体験や市販のお灸セットを使ってみるのが良いでしょう。

お灸を通じて、あなたの体と心を温める新しい習慣を始めてみませんか?お灸は、体の内側から健康をサポートする手軽な方法です。

なぜ「お灸」で冷えが改善するの?

お灸が冷えの改善に効果的な理由は、体を内側から温める力があるからです。

お灸は、もぐさという植物を燃やして発生する熱を利用し、特定のツボに刺激を与えます。

この熱が体内の血流を促進し、冷えた部分をじんわりと温めてくれます。「最近、手足が冷たくて困っている…」そんな悩みを持つ方にとって、お灸は自然な方法で体質を改善する手助けとなるでしょう。

東洋医学では、冷えは体内の「気」や「血」の流れが滞ることで起こるとされています。お灸はこの滞りを解消し、体全体のバランスを整える働きがあります。

特に女性に多い冷え性は、血流が改善されることで体の芯から温まりやすくなります。お灸を定期的に行うことで、冷えにくい体質を作ることが可能です。

お灸の種類と選び方

お灸にはさまざまな種類があり、選び方によってその効果を最大限に引き出すことが可能です。

冷え性の改善を目指す方にとって、どのタイプのお灸を選ぶかは重要なポイントです。

火を使うお灸と火を使わないお灸では、使用感や温熱効果が異なります。さらに、香りの選び方によってリラックス効果を高めることもできます。

お灸の種類を選ぶ理由として、個々の体質や生活スタイルに合ったものを選ぶことが大切です。

例えば、火を使うお灸は伝統的な方法で、じっくりと体を温めるのに適しています。

一方、火を使わないお灸は安全性が高く、初心者や忙しい方に向いています。香りのあるお灸は、アロマテラピー効果が期待でき、心身のリラックスを促します。以下で詳しくお伝えしていきます。

火を使うお灸と使わないお灸の違い

火を使うお灸と使わないお灸の違いは、その使用方法と効果にあります。火を使うお灸は、もぐさを燃やして直接皮膚に熱を伝える伝統的な方法です。

燃焼による熱は深部まで届き、体をしっかり温めることができます。「じんわりとした温かさが心地よい…」と感じる方もいるでしょう。

一方、火を使わないお灸は、電気や化学反応で熱を発生させる現代的な方法です。

火を使わないため、煙や匂いが気にならず、安全に使用できるのが特徴です。

しかし、皮膚への直接的な熱の伝わり方は火を使うものに比べてやや弱いかもしれません。

どちらを選ぶかは、使用する環境や個々の好みによります。火を使うお灸と使わないお灸の違いを理解し、自分の生活スタイルに合った方法を選ぶことが大切です。

香りで選ぶお灸の楽しみ方

お灸は、香りを楽しむことでもその効果を高めることができます。特に、香りにはリラックス効果があり、心地よい香りを選ぶことで心身のリラックスを促進します。

例えば、ラベンダーの香りは「リラックスしたい…」と感じる方におすすめです。ラベンダーは心を落ち着ける効果があり、ストレス解消に役立ちます。

また、シナモンの香りは体を温める効果があり、冷え性の方にはぴったりです。シナモンのスパイシーな香りは、血行を促進し体を内側から温めてくれます。

さらに、柑橘系の香りは「気分をリフレッシュしたい!」というときに最適です。柑橘系の香りは気分を明るくする効果があり、元気を取り戻す手助けをします。

このように、香りを選ぶことでお灸の楽しみ方が広がり、より効果的に冷えを改善することができます。香り選びは、お灸の効果を高めるだけでなく、日常のリフレッシュにも役立ちます。

温熱効果を高めるお灸の選び方

温熱効果を高めるお灸の選び方には、いくつかのポイントがあります。

まず、使用する部位に合わせた大きさのお灸を選ぶことが大切です。例えば、広い範囲を温めたい場合は大きめのお灸、小さな部位には小さめのお灸が適しています。

また、温度の調整も重要です。「お灸を使ってみたいけど、火傷が心配…」と思う方もいるでしょう。そんな場合には、火を使わないタイプのお灸や温度調整が可能なお灸を選ぶことで、安全に温熱効果を得ることができます。

さらに、使用する材料にも注目しましょう。天然のもぐさを使用したお灸は、温熱効果が高く、リラックス効果も期待できます。

最後に、使用する頻度や時間も考慮に入れて、あなたのライフスタイルに合ったお灸を選ぶことが大切です。

これらの選び方を意識することで、お灸の温熱効果を最大限に引き出し、冷え性改善に役立てることができます。

冷え性改善に効果的なお灸のツボ5選

冷え性に悩む方にとって、お灸は効果的な対策の一つです。特に、ツボを正しく刺激することで、血行が促進され、体の内部から温まることが期待できます。日常的に取り入れることで、冷え性の改善が見込めるでしょう。

東洋医学では、ツボを刺激することで体のエネルギーの流れを整えるとされています。これにより、体の冷えを根本から改善することができるのです。

お灸を使うことにより、ツボの効果を最大限に引き出し、体内の巡りをよくすることが可能です。

例えば、三陰交や足三里といったツボは、冷え性改善に効果的とされています。

これらのツボにお灸をすることで、体の冷えを和らげることができるのです。以下で、これらのツボについて詳しく解説していきます。

三陰交(さんいんこう)

三陰交(さんいんこう)は、冷え性改善に非常に効果的なツボとして知られています。

足の内側、くるぶしから指4本分上に位置し、東洋医学では特に女性の健康に関わるポイントとして重視されています。

三陰交を刺激することで、血行が促進され、体全体が温まりやすくなるため、「冷えがつらい…」と感じる方にはおすすめです。

このツボは、特に生理不順や更年期障害の症状緩和にも有効とされ、多くの女性がその効果を実感しています。

お灸を用いることで、じんわりとした温かさが持続し、リラックス効果も期待できるでしょう。初めてお灸を試す方も、三陰交は比較的刺激が少ないため、安全に使用しやすいポイントです。

実際にお灸を施す際は、やけどに注意しながら、心地よい温度を保つことが大切です。三陰交への定期的なお灸で、冷え性の改善を目指しましょう。

足三里(あしさんり)

足三里(あしさんり)は、冷え性改善に効果的なツボとして知られています。

膝の外側、膝蓋骨(しつがいこつ)の下から指4本分下がったところに位置し、東洋医学では「全身のエネルギーを高めるツボ」とされています。

このツボを刺激することで、消化器系の働きを整え、体全体の血行を促進します。その結果、冷え性の改善が期待できるのです。

「冷え性で悩んでいるけれど、どこを押せばいいのかわからない…」と感じる方もいるでしょう。

足三里は、押すとやや痛みを感じることが多いので、見つけやすい特徴があります。

お灸を使う場合、足三里に直接温熱を与えることで、さらに効果を高めることができます。初めての方は、無理せず心地よい温かさを感じる程度に調整しましょう。

足三里は、冷え性改善だけでなく、疲労回復や胃腸の不調にも効果的です。日常的にお灸や指圧を取り入れることで、体質改善を目指すと良いでしょう。

太谿(たいけい)

太谿(たいけい)は、冷え性改善に効果的なツボとして知られています。

このツボは足首の内側、アキレス腱の前方に位置し、腎経という経絡に属しています。

腎経は体のエネルギーを調整する重要な経絡であり、太谿を刺激することで体の温かさを増す効果が期待できます。「冷え性で悩んでいる…」という方には、ぜひ試していただきたいポイントです。

太谿へのお灸は、血行を促進し、体全体の温度を上げるのに役立ちます。

お灸を施す際は、心地よい温かさを感じる程度に行うことが大切です。熱すぎると皮膚にダメージを与える可能性があるため、注意が必要です。また、継続的に行うことで、より効果を実感しやすくなるでしょう。

このように、太谿へのお灸は、体を芯から温め、冷え性を改善するための効果的な手段です。

関元(かんげん)

関元(かんげん)は、おへその下にあるツボで、冷え性改善に効果的とされています。

東洋医学では、このツボは「丹田(たんでん)」とも呼ばれ、体の中心に位置する重要なエネルギーの集まる場所と考えられています。

お灸を使うことで、このツボを温め、体内の気(エネルギー)や血流を促進し、冷えを和らげることができます。「冷え性で手足がいつも冷たい…」と感じている方には特におすすめです。

関元にお灸を施すと、体全体がじんわりと温まり、リラックス効果も期待できます。

定期的にお灸を続けることで、冷え性の改善だけでなく、免疫力の向上やストレスの軽減にもつながります。関元へのお灸で、体の内側から温め、健康的な生活を目指しましょう。

合谷(ごうこく)

合谷(ごうこく)は、冷え性改善に効果的なツボの一つです。手の甲に位置し、親指と人差し指の骨が交わる部分にあります。

このツボを刺激することで、全身の血行が促進されるため、冷えの解消に役立ちます。「手が冷たい…」と感じる方には特におすすめです。

合谷は、冷え性だけでなく、頭痛や肩こりの緩和にも効果があるとされています。

お灸を使う際は、合谷に適度な温熱を与えることで、体全体がぽかぽかと温まる感覚を得られるでしょう。初心者でも簡単に見つけられる位置にあるため、自宅でのお灸にも適しています。

ただし、強く押しすぎたり、長時間の刺激は避けるべきです。合谷を上手に活用することで、日常の冷え対策がより効果的になります。

まとめ

冷えは、女性の体と心に密かにダメージを与えている存在です。

「なんとなく調子が悪い…」という状態の裏には、冷えが隠れていることが少なくありません。

お灸は、そんな冷えをやさしくほぐしてくれる、東洋医学からの贈りもの。

私自身、忙しい日々の中で心と体をリセットする“ほっと一息タイム”として、お灸を習慣にしています。

「私にもできそう」と感じたら、ぜひ今日から温活習慣をスタートしてみてください。

じんわりと体があたたまり、気づけば気持ちまで前向きになっているはずです。

—あなたの毎日が、少しずつぽかぽかになりますように。